研究成果トピックス

研究成果トピックス

【第13回】孤立している人ほど認知機能が低下しやすい?

東京都健康長寿医療センター研究所

社会参加と地域保健研究チーム 岡本 翔平

日本では、2021年2月に孤独・孤立対策担当室が内閣官房に設置され、イギリスに続き、世界で2番目に、孤立対策に関わる閣僚(孤独・孤立対策担当大臣)が任命されました。この背景には、様々な理由があると考えられますが、従来、孤立は将来的な健康悪化をもたらす、公衆衛生上の重要課題であると認識されていました。

特に人口高齢化が進んだ国においては、認知症が社会に与える甚大な影響を無視することはできません。有効な治療法が開発されていない現状、認知症を予防することが重要視されており、予防策の一つとして、人との交流を活発化すること、すなわち、孤独や社会的孤立を解消することが重要ではないか、ということがこれまでの研究でも唱えられています。

孤立していると、主に3つの理由により、認知機能に悪影響が及ぶと考えられます。1つ目に、困ったときや悩んだ時に頼れる人がいないことで、心理的ストレスに対処することが難しくなってしまい、そのストレスが脳に悪い影響を与えてしまうからです。

2つ目に、人と交流したり、何かの活動に従事して知的刺激を受ける機会がないと、脳神経へのダメージに対する耐性や修復機能が活性化されないと考えられるからです。これらは、しばしば、「認知の予備力」(cognitive reserve)仮説とか「使わないとダメになる」(use-it-or-lose-it)仮説と呼ばれています。

3つ目に、孤立している人の方が、そうでない人よりも、健康的でない生活を送っている傾向にあることが挙げられます。他者との交流が盛んな人の方が、タバコを吸わない、健康的な食生活を送る、十分な身体活動を行うなど、認知症発症リスクを下げる健康行動に従事していることが知られています。

しかしながら、これまでの研究では、孤立しているから認知機能が低下するのか、それとも、認知機能が低下している人ほど孤立しやすいのか、という因果関係を明らかにした論文は限られていました。特に、これまでの研究では、孤立状態と認知機能が同時に決定され得ることや、孤立状態と認知機能の両方に影響を与える未観測の要因の影響によるバイアスに対して、十分に対処できていないという限界がありました。そこで、本研究では、本全国調査の第3回調査(1993年)から第7回調査(2006年)の計5回のデータにより、擬似実験アプローチ(観察研究を用いて因果効果を推計するための方法)を用いて、孤立が認知機能に与える因果効果を分析しました。

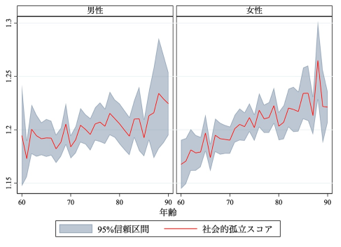

図1は、社会的孤立[1]と年齢の関係を図に示したもので、男女ともに年齢が高いほど、孤立傾向にあることがわかります

注)90歳以上はサンプルサイズが少ないため、一つのカテゴリに統合。

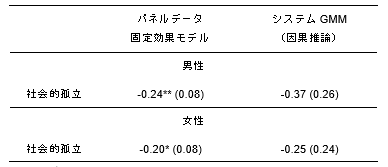

本研究の分析結果(表1)から、男女ともに、特に75歳以上の回答者において、孤立している人ほど、認知機能が低いという相関関係があることが明らかになりました。しかしながら、この結果からだけでは、社会的孤立が認知機能の低下を引き起こしているのか、それとも、認知機能が低い人ほど孤立する傾向にあるのかはわかりません。そこで、システムGMM(System Generalized Method of Moments)という擬似実験アプローチの一つを用いて、社会的孤立が認知機能に与える因果効果を分析しました。分析の結果、いずれの年齢層においても、社会的孤立と認知機能の関連は確認されませんでした。

注)75歳以上サンプルでの結果; ** p<0.01, * p<0.05; 数値は弾力性、括弧内は頑健標準誤差。

社会的孤立による健康への影響が関心を集めていますが、本研究の結果から、その影響を評価する際には、様々なバイアスを考慮する必要があることが示唆されました。すなわち、そもそも健康だから社会的交流が多かったり、交流する人ほど健康に良い影響を与えるような性質を兼ね備えているが故に、社会的孤立の健康への効果が過大に推計されてしまう可能性があることに気をつけなければいけません。

しかしながら、本研究の結果を以て、「社会的孤立は健康に悪い影響を与えない」と結論づけるには早く、まだわかっていないこともあります。社会的孤立の認知機能への影響には、「頼る人がいない」という負の側面がある一方で、「煩わしい人間関係から解放される」という正の側面も存在している可能性があり、それらが打ち消し合って、全体的な効果は見られないのかもしれません。今後は、社会関係のどのような側面が特に重要か、どのようなメカニズムで認知機能に影響を与えているのかなど、より詳細を明らかにする研究が望まれます。

[1]本研究では、社会的孤立の尺度として、客観的な社会関係に基づいて予測された主観的孤立感を用いています。このような方法を採る理由は、客観的な項目にも、主観的な項目にも、それぞれの長短があるからです。客観的な項目は、正確な状況を捕捉できる反面、特定の項目にしか焦点を当てることができないという限界があり、主観的孤立感は、自身の社会関係の包括的な評価としての側面がある一方で、評価にバイアスがかかっている可能性があります。したがって、本研究では、両者を組み合わせることで、それぞれの短所を克服しようと試みています。

<出典>

Okamoto S, Kobayashi E (2021) Social isolation and cognitive functioning: A quasi-experimental approach. The Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences, 76 (7): 1441-51.